Paris. Philharmonie.

Jeudi 4 février 2016

Gil Shaham. Photo : DR

Voilà trop longtemps que je

n’avais pas entendu Gil Shaham en concert. Depuis 2010… à l’Orchestre de Paris,

déjà. La dernière occasion ratée remonte au week-end dernier, lorsqu’il s’est

produit à Gstaad que je venais de quitter, tandis que je me trouvais de le

train retour pour Paris au moment-même où il s'y produisait. Je regrettais amèrement ce

nouveau rendez-vous manqué avec ce violoniste génial que j’avais eu l’occasion

d’interviewer voilà deux décennies pour le magazine musical espagnol Scherzo. Je

me souviens encore de cette heure passée en sa délicieuse compagnie, de ces moments

d’une chaleur et d’une humanité hors du commun qui suscitent un bonheur sans

partage.

Gil Shaham. Phot : DR

C’est précisément ce que j’ai

ressenti hier, alors que je le voyais apparaître côté jardin précédent tout

sourire mais le dos voûté David Zinman, qui marchait plus lentement. Un sourire

radieux déjà plein de musique partagée avant-même que l’orchestre commence à

préluder et qui allait bientôt s’extraire de son Princesse de Polignac, un

magnifique Stradivarius de 1699 aux sonorités moirées et délicates, d’une

douceur et d’une chaude luminosité qui est assurément le prolongement de l’âme

de ce musicien d’une sensibilité inouïe. Le

violoniste israélien, qui aime à partager avec les musiciens de l’orchestre qu’il

se plaît à regarder et à encourager dans les duos et en connivence avec le chef,

a brossé un Concerto pour violon et

orchestre en ré majeur op. 77 de Brahms rutilant de soleil,

ouvrant ainsi de façon étincelante ce concert tant attendu. Cette prestation

confirme le génie de ce musicien hors du commun qui, à quarante-cinq ans, joue

avec un plaisir transcendant qu’il partage avec infiniment de bonheur, une

sonorité dorée, une chaleur onctueuse, un naturel extraordinaire. L’élégance de

son jeu et la beauté des timbres qu’il exalte semble infinie, comme l’ont

confirmé les deux bis qu’il a donnés tel un poète funambule avec une générosité

non feinte, deux pages de Jean-Sébastien Bach au chant d’une plasticité

exceptionnelle magnifiée par un archet aérien.

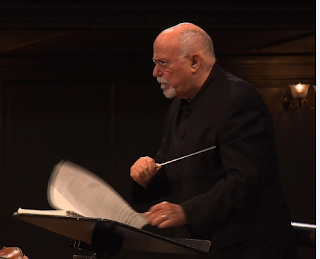

David Zinman. Photo : (c) Chris Lee

Deuxième

des trois ouvrages scénique de Béla Bartók, après l’opéra le Château de Barbe-Bleue (1911) et avant la pantomime le Mandarin merveilleux (1918-1919), la

fantaisie chorégraphique le Prince de

bois (1918-1919) est trop rarement programmée. Comme les deux autres

ouvrages, le ballet panthéiste en un acte a pour thématique les relations

complexes femme-homme, cette fois au sein de la nature, après le château de l’opéra

et avant la ville de la pantomime. Le livret de ce conte de fées écrit par Béla

Balazs, déjà signataire de celui du Château

de Barbe-Bleue, narre l’histoire d’un prince épris d’un princesse dont la

Fée de la Nature contrarie les velléités en dressant plusieurs obstacles dans

sa conquête. Pour lui échapper, il fabrique un pantin qui lui ressemble, le pare

de son manteau, de sa couronne, de ses cheveux d’or, et le brandit à la fenêtre

de la princesse, éveillant son attention. La fée donne vie à la marionnette, de

qui la princesse s’éprend avant de danser avec elle. Désespéré, le Prince s’assoupit

tout en suscitant la pitié de la fée, qui lui offre un manteau et une couronne de

fleurs, tandis que le pantin se désarticule puis s’effondre, inanimé. La

princesse se tourne alors vers le prince, mais celle-ci doit auparavant se

défaire de ses attributs royaux et de sa chevelure. Opulente, conformément à l’époque,

à l’instar par exemple de ceux des Op. 6 de Berg et Webern, de l’Op. 16 de Schönberg, du Sacre du Printemps de Stravinski ou de

la Symphonie alpestre de Richard

Strauss, l’orchestration du Prince de bois est emplie de la nature, tour à tour

déchaînée, menaçante, protectrice et extatique, scintillant de couleurs aux

contrastes infinis et de rythmes frénétiques, tandis que percent des échos de

musiques populaires hongroises. Ecrite en plein premier conflit mondial, la musique

exalte un tragique et une angoisse qui correspondent mal au conte de fée qu’elle

illustre. Tant et si bien que, pour la mieux faire passer auprès d’un public

qu’elle pourrait rebuter, les organisateurs de concert ont malheureusement

tendance à choisir la plupart du temps la suite d’orchestre qu’en a tiré Bartók

lui-même et dont la création a été donnée en 1931 à Budapest sous la direction

d’Ernö Dohnanyi.

David Zinman. Photo : DR

La partition accorde une place

privilégiée à la percussion, riche et foisonnante (timbales, grosse caisse,

caisse claire, cymbales, castagnettes, tam-tam, célesta, etc.), tandis qu’un

rôle soliste est octroyé au xylophone. Après Ferenc Fricsay, Pierre Boulez a

été l’un des défenseurs les plus brillants de cette partition enchanteresse,

difficile à maîtriser tant il convient de veiller à l’unité du discours, qui

réclame infiniment d’attention pour être acquise. Tandis que Boulez l’avait

dirigé à trois reprises, en 1979, 1981 et 2001, l’Orchestre de Paris y retrouvait

cette semaine David Zinman pour la seconde fois depuis 2007. Sans atteindre le

fondu des épisodes obtenu par son aîné français, le chef américain, qui a

dirigé assis, a obtenu de l’Orchestre de Paris, une fois encore en très grande

forme, une pyrotechnie de timbres enchanteresse. Porté par la direction souple et

la conception dramatique de Zinman, les musiciens ont produit des sonorités franches

et polychromes et ont puisé sans restriction dans leurs ressources énergie et virtuosité.

Bruno Serrou

Bonjour,

RépondreSupprimerJe cherche le nom du morceau interpreté par Gil Shaham lors du 2e bis de jeudi soir dernier.

Merci beaucoup !