Genève (Suisse). Grand Théâtre. Mercredi 22 janvier 2025

Le Grand Théâtre de Genève présente une Salomé de Richard Strauss somptueusement

dirigée pour la première fois par l’enthousiasmant Jukka-Pekka Saraste à la

tête d’un Orchestre de la Suisse Romande aux couleurs chatoyantes, avec de

brillants Hérode (John Daszak), Jochanaan (Gábor Bretz), Narraboth (Matthew

Newlin), Herodias (Tanja Ariane Baumgartner), Page (Ena Pongrac), quintette de

Juifs, une Salomé féline mais criarde (Olesya Golovneva). Convaincante direction

d’acteurs mais des points de vue contestables du metteur en scène Kornél

Mundruczó qui transpose l’action à New York dans une sorte de Trump Tower où

festoie Hérode-Donald, qui va jusqu’à violer sa belle-fille dans le réduit où

est enfermé le prophète… Tandis que dans la scène finale les ouvertures de la

tête du Baptiste sont pénétrées par sept Salomé…

Parmi les témoins qui ont assisté à

la première représentation autrichienne de Salomé,

dirigée par Strauss au Stadttheater de Graz le 16 mai 1906, sont toujours cités

les noms de Gustav Mahler, Giacomo Puccini, Alexander Zemlinsky, Arnold

Schönberg et ses disciples Alban Berg, Anton Webern et Egon Wellesz entre

autres, ainsi que des écrivains comme Stefan Zweig ou Arthur Schnitzler, le scénographe Alfred

Roller, il est un nom qui est généralement négligé, celui d’Adolph Hitler, ce

que Richard Strauss rappelait en 1939, lorsqu’il apprit que toute

représentation de sa Salomé était interdite sur tout le territoire du

Reich, il écrit à son neveu, le chef d’orchestre Rudolf Moralt, qu’en 1934, à

Bayreuth, Hitler lui parla à l’issue de la première de Parsifal qu'il venait de diriger. « L’idée que Salomé

serait une ballade juive ne manque pas de sel. Le chancelier du Reich en

personne a dit à mon fils, à Bayreuth, que Salomé était l’une de ses

premières expériences dans le domaine de l’opéra, et qu’il avait obtenu

l’argent du trajet pour aller assister à la première de Graz en sollicitant sa

famille. Ce n’est pas une blague !!! » A n’en pas douter, comme le

suppute Richard Strauss, c’est certainement la scène des Juifs qui aura à la fois le plus

séduit et le plus choqué le futur Führer, malgré la teneur musicale annonciatrice du

dodécaphonisme de ce passage… A ce propos, Strauss rappelait à Stefan Zweig alors qu’ils

travaillaient tous deux sur Die schweigsame

Frau (La Femme silencieuse) qu’ « en écrivant Salomé, je voulais faire du brave

Jean-Baptiste plus ou moins un bouffon : pour moi un homme qui prêche

ainsi dans le désert et qui par surcroît se nourrit de sauterelles a quelque

chose d’indescriptiblement comique. Et c’est seulement parce que j’avais déjà

persiflé les cinq juifs et copieusement caricaturé le père Hérode que j’ai dû

me limiter pour le Baptiste, selon les lois du contraste, au ton philistin et

maître d’école de quatre cors. »

Certes, côté mise en scène, il faut

libérer le premier authentique chef-d’œuvre scénique de Richard Strauss qui lui

permit de faire bâtir sa villa de Garmisch-Partenkirchen, de ses clichés

scénographiques, avec citerne centrale obligée enfermant le dernier prophète

chargé de la venue du Messie, mais peu de conceptions sortant de cette proposition

ont réussi à convaincre au point de prévaloir entre la création de l’œuvre au

Staatsoper de Dresde le 9 décembre 1905 jusque dans les années 2000. La

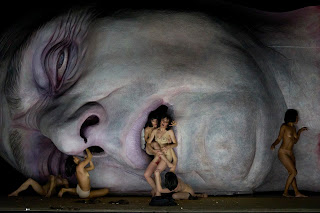

proposition du Grand Théâtre de Genève transpose l’action dans un décor et des

costumes contemporains conçus par Monika Korpa, un vaste hall aux murs couverts

de teck et de dorures avec rivières de lumière et vidéo-surveillance d’un très

grand appartement new-yorkais occupant le sommet d’un building huppé où montent

de temps à autres les cris de manifestants ou d’émeutiers hurlant dans les rues

alentour, tandis que l’on assiste aux agapes de cette société de parvenus

autour d’une longue table richement ornée. Sur ce hall donnent deux portes dotées

de hublots qui permettent d’élargir l’action, celle côté jardin ouvrant sur la

remise où est retenu Jochanaan, longue silhouette dégingandée à la chevelure indomptée,

tandis que, actualisation oblige, Hérode adopte plus ou moins la stature et le

comportement d’un certain Donald Trump, et que le page d’Herodias est un être androgyne

(ou transgenre si l’on adopte la terminologie en vogue), robes courtes blanches

pour les femmes, costumes trois pièces cravates pour les hommes et veste

blanche pour les serviteurs, la décollation du Baptiste se faisant hors de

portée de vue dans le cagibi du fond, et la tête coupée n’étant pas apportée à

Salomé sur un plarteau mais apparaissant sans chevelure sous forme de sculpture géante de laquelle sept Salomé sortent et entrent sur le plateau par les yeux, les

oreilles et le nez durant la scène finale, soulignant l'obsession de la jeune fille tandis qu’Hérode s’affole au sommet du crâne avant de hurler l’ordre de « tuer cette femme »

Quant à la danse, il serait peut-être

bon que les metteurs en scène et chorégraphes qui se voient confiés l’ouvrage se

plongent dans les écrits de Richard Strauss, même si leur mission est

assurément la créativité donc l’obligation de proposer une conception personnelle

et non pas de respecter dévotement les recommandations des auteurs. En effet,

ce qu’ont donné à voir Kornél Mundruczó et Csaba Molnar est plutôt trash,

allant jusqu’au viol effectif de Salomé par son beau-père devant les yeux de sa

mère, là où le compositeur refusait tout aspect « théâtral ». « Pas

de flirt avec Hérode, précisait-il à un metteur en scène en 1930, pas de

comédie près de la citerne de Jochanaan. Juste un moment d’arrêt près de la

citerne sur le dernier trille. La danse devrait être purement orientale, aussi

sérieuse et mesurée que possible, et parfaitement décente, comme si elle était

exécutée sur un tapis de prière. Le mouvement ne doit devenir plus soutenu

qu’avec l’ut dièse mineur, et la dernière mesure à 2/4 devrait présenter une

légère insistance orgiaque. »

Sur le plan musical, la soirée est réjouissante. Depuis l'estrade de la fosse, Jukka-Pekka Saraste donne à l’orchestre le rôle central qui agréerait au

compositeur. De cet opéra de l’obsession, avec Narraboth qui ne songe qu’à

Salomé, Salomé à Jochanaan, Jochanaan à sa haine pour Hérode, les Juifs par

leur dogme religieux, Hérode par Salomé, Hérodias par son envie de vengeance

et, pour finir, Salomé par la tête tranchée de Jochanaan, le chef finlandais

explore avec la centaine de musiciens (Strauss réalisa une version pour

soixante-cinq instrumentistes pour la fosse de l’Opéra de Graz) de l’Orchestre de

la Suisse Romande réussit à dépeindre avec art cette sombre pathologie de tous les personnages qui, tel un flot de savoir, révèle ce qui est

tapi dans le cœur et dans l’esprit des protagonistes avant même qu’ils en aient

conscience. Saraste anime avec nuance et intensité dramatique un orchestre qui

se plaît à relever les défis de la partition de Strauss, ne craignant pas de

prendre quelque risque, particulièrement côté cuivres.

Sur le plateau, la soprano russe Olesya

Golovneva est une Salomé féline, fébrile, opiniâtre, mais la voix est tendue au

point d’émettre une certaine acidité dans l’aigu qu’elle tend à crier. Le

baryton-basse hongrois Gábor Bretz est

un Jochanaan fataliste, vocalement impressionnant doté de graves amples et sûrs,

le ténor britannique John Daszak au timbre bien trempé et puissant campe un hallucinant

Hérode, la mezzo-soprano allemande Tanja Ariane Baumgartner une Herodias

majestueuse et vindicative, le ténor états-unien Matthew Newlin un Narraboth

solide et séduisant, la mezzo-soprano croate Ena Pongrac un excellent page d’Herodias,

les cinq Juifs (Michael J. Scott, Alexander Kravets, Vincent Ordonneau, Emanuel

Tomljenovic et Mark Kurmanbayev également premier soldat), ainsi que les deux

Nazaréens (Nicolai Elsberg également second soldat, et Rémi Garin) et le

Cappadocien (Peter Boekeun Cho) complètent la distribution de remarquable façon.

Bruno Serrou

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire