Opéra de Paris Garnier. Mercredi 10 février 2016

La conférence Saison 2016-2017 de l'Opéra national de Paris, Palais Garnier, mercredi 10 février 2016. De gauche à droite : Luca Francesconi, Benjamin Millepied, Stéphane Lissner et Philippe Jordan. Photo : (c) Bruno Serrou

Stéphane Lissner a présenté ce

mercredi matin sa deuxième saison à la tête de l’Opéra national de Paris.

Entouré de son directeur musical, Philippe Jordan, et du directeur de la danse,

Benjamin Millepied, qui présentait pour sa part sa seconde programmation, une

semaine après avoir annoncé son départ de l’auguste institution.

Le directeur de l'Opéra de Paris s’est d’abord

félicité du succès des diverses nouveautés qui ont été mises en place par ses

équipes au début de la saison en cours, le Troisième Scène, qui, avec

vingt-deux œuvres originales à son catalogue d’artistes venus des arts

plastiques, de la photographie, de la musique, du cinéma d’animation et de

fiction, de la littérature, de la danse et des nouvelles technologies qui a

déjà suscité huit cent trente quatre mille cinq cents vues, le nouveau site

Internet, le large écho des réseaux sociaux qui totalisent quatre cent

cinquante et un mille abonnés, le grand écran posé sur la façade de l’Opéra

Bastille, qui, au-delà des informations qu’il distille, diffusera en direct le

concert que l’Opéra de Paris organisera le jour de la Fête de la Musique, le 21

juin, tandis qu’il alertait sur l’arrivée pour la prochaine saison d’une

nouvelle application

operadeparis pour smartphone.

Avant de passer à la

programmation, mettant sur la piste du slogan décliné sur la totalité du

matériel promotionnel de l’Opéra de Paris, « l’Opéra n’attend que vous »,

son directeur a annoncé la mise en place de « tarifs adaptés » à la

conquête de nouveaux publics, tandis que le prix des places continuent de s'envoler dans certaines catégories, surtout lorsque les stars sont au rendez-vous des productions. Seront ainsi proposées deux cent quatre vingt

deux mille places à 50€ et moins, dont trente mille avec la mise en place d’une

nouvelle catégorie pour le lyrique. A ce propos, Lissner s’est félicité du fait

que trente-huit pour cent des personnes ayant bénéficié de l’offre découverte initiée

en janvier sont de nouveaux spectateurs. Des places de 10 à 30€ pour Les midis

musicaux et les week-ends de musique française et romantique, des spectacles

jeunes publics à 5€ pour les moins de 15 ans, quinze avant-premières à 10€ réservées

aux moins de 28 ans, enfin un nouvel abonnement « en famille » et des formules d’abonnements jeunes de 64 à

91€ pour quatre spectacles, enfin un nouvel abonnement « en famille »

offrant une remise de 50 % pour les jeunes de moins de 18 ans accompagnant un

adulte, à partir de quatre spectacles.

La programmation 2016-2017

Trois siècles et demi d’art

lyrique seront parcourus de septembre 2016 à juillet 2017, de 1667, avec l’arrivée

au répertoire d’un opéra de Pier Francesco Cavalli, à 2017, avec la création

mondiale d’un autre compositeur italien, Luca Fancesconi.

Créations

Ce sont donc deux création/recréation

lyriques qui constituent l’alpha et l’oméga de la prochaine saison. Programmée

en ouverture de saison, du

14 septembre

au 15 octobre 2016, le premier ouvrage est

Eliogabalo, opéra

sulfureux en trois actes de

Pier Francesco

Cavalli (1602-1676) dont le livret d’Aurelio Aurelli conte le règne aussi

dissolu et violent que bref et démagogique de l’empereur romain Héliogabale,

massacré par la foule à l’âge de 18 ans après trois ans et huit mois à la tête

de l’empire. Dirigée par Leonardo Garcia Alarcon à la tête de l’Orchestre

Cappella Mediterranea et du Chœur de Chambre de Namur, et mise en scène par

Thomas Jolly, qui a présenté les grandes lignes de son projet scénique, la distribution

réunira entre autres Franco Fagioli dans le rôle-titre, Paul Groves, Nadine

Sierra et Valer Sabadus.

Luca Francesconi (né en 1956). Photo : (c) E.-Bauer/OnP

Mais la véritable création,

commande de l’Opéra de Paris, est le premier fruit du thème de la littérature

française dans la création lyrique annoncé voilà un an par Stéphane Lissner. Il

s’agit de

Trompe-la-Mort que

Luca

Francesconi (né en 1956) - qui avait composé son opéra

Quartett à la demande de Lissner pour la Scala de Milan - a adapté de

Splendeurs

et misères des courtisanes et d’

Illusions

perdues d’Honoré de Balzac (1799-1850). Cet opéra en deux parties reliées

par un interlude instrumental fait appel à un orchestre plutôt fourni sans électronique. Il sera

dirigé par Susanna Mälkki, et réunira un chœur à quatre voix. Les douze rôles

sont confiés entre autres à Thomas Johannes Mayer, Julie Fuchs, Cyrille Dubois

et Jean-Philippe Lafont. Présentée du

13

mars au 5 avril 2017, cette

création est mise en scène par Guy Cassiers.

Il est à noter que les prochaines créations programmées ont été confiées à

Michael Jarrell, qui a choisi la

Bérénice de Jean Racine en

2017-2018 et à

Marc-André Dalbavie qui va avoir la lourde tache de tailler dans l'immense

Soulier de Satin de Paul Claudel dans la perspective de la saison

2018-2019...

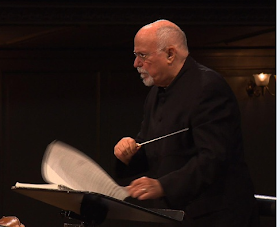

Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra de Paris, entouré de Benjamin Millepied, directeur de la danse (à sa gauche) et de Philippe Jordan, directeur musical (à sa droite). Photo : (c) E.-Bauer/OnP

Nouvelles productions

Neuf autres nouvelles productions

sont proposées la saison prochaine. Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns (1835-1921) fait sa

réapparition après quinze ans d’absence. Dirigé par Philippe Jordan et mis en

scène par Damiano Michieletto avec dans les deux rôles titres Anita

Rachvelishvili et Aleksandrs Antonenko, ce spectacle est présenté du 1er au 30 octobre. Cavalleria

rusticana de l’Italien Pietro

Mascagni (1863-1945) est couplé avec Sancta Susanna de l’Allemand Paul Hindemith (1895-1963), seront mis

en regard du 28 novembre au 23 décembre

par le chef Carlo Rizzi et le metteur en scène Mario Martone, et seront chantés

pour le premier par Elina Garanca et Elena Zhidkova qui alterneront dans le

rôle de Santuzza, Yonghoon Lee / Marco Berti en Turiddu et Elena Zaremba /

Stefania Toczyska en Lucia. Nouvelle production attendue, Lohengrin de Richard Wagner (1813-1883) dirigé par

Philippe Jordan et mis en scène par Claus Guth, avec une distribution de

premier plan, puisqu’elle réunit du 18

janvier au 5 février René Pape alternant avec Rafal Siwek (Heinrich), Jonas

Kaufmann / Stuart Skelton (Lohengrin), Martina Serafin / Edith Haller (Elsa),

Wolfgang Koch / Tomasz Konieczny (Telramund) et Evelyn Herlizius / Michaela

Schuster (Ortrud). Un nouveau Cosi fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) est

présenté à Garnier du 23 janvier au 19

février, dirigé par Philippe Jordan et mis en scène par la chorégraphe Anne

Teresa De Keersmaeker, avec une jeune équipe de chanteurs (Jacquelyn Wagner /

Ida Falk-Wiland, Michèle Losler / Stephanie Lauricella, Frédéric Antoun /

Cyrille Dubois, Philippe Sly / Edwin Crossley-Mercer, Paulo Szot / Simone Del

Savio, Ginger Costa-Jackson / Maria Celeng). Carmen de Georges Bizet (1838-1875) sera présentée

vingt-cinq fois (du 7 mars au 14 avril et du 13 juin au 16 juillet) dans

une nouvelle production de Lionel Bringuier (mars-avril) / Mark Elder

(juin-juillet) à la direction et Calixto Bieito à la mise en scène, avec

Roberto Alagna / Bryn Hymel, Roberto Tagliavini / Ildar Abdrazakov, Clémentine

Margaine / Varduhi Abrahamyan / Anita Rachvelishvili / Elina Garanca,

Aleksandra Kurzak / Nicole Kar / Maria Agresta). A noter que la dernière

représentation sera retransmise en direct sur grand écran Place de la Bastille,

où sont espérés plus de trente-cinq mille spectateurs. Jamais donné à l’Opéra

de Paris, le « conte de printemps » Snégourotchka (la

Demoiselle de neige) de Nikolaï

Rimski-Korsakov (1844-1908) fait son entrée au répertoire du 20 avril au 3 mai, dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov et dirigé par

Mikhaïl Tatamikov, avec entre autres Aida Garifullina, Rupert Enticknap,

Martina Serafin et Luciana D’Intino. Beaucoup plus populaire, la

Cenerentola de Gioacchino

Rossini (1792-1868), qui réunira du 10

juin au 13 juillet à Garnier,

autour du chef Ottavio Dantone et du metteur en scène Guillaume Gallienne, Juan

José De Ledn, Alessio Arduini, Maurizio Muraro, Chiara Skerath, Isabelle Druet,

Teresa Iervolino et Roberto Tagliavini. Deux nouvelles productions sont

confiées à l’Académie de l’Opéra de Paris. Owen Wingrave de Benjamin Britten (1913-1976) (19-28 novembre), dirigé par Stephen

Higgins et mis en scène par Tom Creed, et les Fêtes d’Hébé de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) (22-25 mars) mis en scène par Thomas

Lebrun et dirigé par Jonathan Williams.

Reprises

Du côté des reprises, Tosca

de Giacomo Puccini dans la mise en

scène de Pierre Audi (17 septembre-18

octobre) dirigé par Dan Ettinger, avec Anja Harteros / Lludmyla

Monastyrska, Marcelo Alvarez et Bryn Terfel, la Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti (14 octobre-16 novembre) d’Andrei Serban, dirigée par Riccardo

Frizza avec Pretty Yende / Nina Minasyan et Arthur Rucinski, les

Contes d’Hoffmann de Jacques

Offenbach (31 octobre-27 novembre)

mis en scène par Robert Carsen, dirigé par Philippe Jordan, avec Sabine Devieilhe,

Kate Aldrich, Ermonela Jaho, Stéphanie d’Oustrac, Doris Soffel, Jonas Kaufmann

/ Stefano Secco, Yann Beuron et Roberto Tagliavini, l’Iphigénie en Tauride de Christoph Willibald Gluck de Krzysztof

Warlikowski (2-25 décembre) à

Garnier dirigée par Bertrand de Billy, avec Véronique Gens, Etienne Dupuis,

Stanislas de Barbeyrac, Ruzan Mantashyan, Wozzeck d’Alban Berg (24 avril-15 mai)

dans la production de Christoph Marthaler dirigée par Michael Schonwandt, avec

Johannes Martin Kränzle, Stefan Margita, Stephan Rügamer, Kurt Rydl, Gun-Brit

Barkmin et Eve-Maud Hubeaux, Eugène Onéguine de Piotr Ilyitch Tchaïkovski dans la mise

en scène de Willy Decker (16 mai-14 juin)

qui sera dirigée par Edward Gardner avec Elena Zaremba, Anna Netrebko / Sonya

Yoncheva, Varduhi Abrahamyan, Peter Mattei, Pavel Cernoch / Arseny Yakolev et

Alexander Tsymbalyuk, et le Rigoletto de Giuseppe Verdi (30 mai-27

juin) de Serge Guth, dirigé par Daniele Rustioni et avec Vittorio Grigolo, Zeljko

Lucic, Nadine Sierra et Kwangchul Youn.

Concerts, récitals, musique de chambre

Le cycle Berlioz annoncé durant la conférence de presse de la saison

2015-2016, se limitera en 2016-2017 à une version concertante de Béatrice et Bénédict dirigée par

Philippe Jordan avec Stanislas de Barbeyrac et Stéphanie d’Oustrac (24 mars). Autres concerts de l’Orchestre

de l’Opéra de Paris, des extraits du Ring de Wagner (15 septembre),

la Symphonie n° 9 en ré majeur de Mahler (16 novembre, Philharmonie de Paris) également dirigés par Armin

Jordan, et un programme Karol Szymanowski/Pascal Dusapin/Richard Strauss dirigé par Susanna

Mälkki (6 avril, Garnier) et qui

verra la création d’Outscape, concerto

pour violoncelle et orchestre de Pascal Dusapin (né en 1955), avec en

soliste Alisa Wellserstein. Côté récitals, Joyce DiDonato (13 novembre),

Rolando Villazon / Sarah Tysman (18 décembre), Ludovic Tézier / Thuy Anh Vuong

(15 janvier), Juan Diego Florez / Vincenzo Scalera (12 mars) et Anja Harteros /

Wolfram Rieger (18 juin). Musique de chambre par les musiciens de l’Opéra de

Paris (8 novembre à Garnier), Midis Musicaux (cinq rendez-vous du 23 octobre au

11 juin), Week-Ends Musicaux (quatre concerts, les 14 et 15 janvier avec des œuvres

de Claude Debussy, Pierre Boulez, Philippe Hurel, Gérard Grisey, André Jolivet, et les 8 et 9 avril autour de Robert Schumann), Concerts-Rencontres à l’heure du déjeuner (du 6 octobre au 1er

juin).

A signaler également, deux

expositions au Palais Garnier, la première est consacrée au peintre-décorateur-théoricien

russe Léon Bakst (1866-1924), du 21 novembre au 5 mars, la seconde à Wolfgang Amadeus Mozart, du

20 juin au 24 septembre.

Locations et réservations sont

ouvertes à partir de demain, jeudi 11 février 2016.

Bruno Serrou

Renseignements :

08.92.89.90.90. Informations abonnements : 01.73.60.26.26 / Etranger :

(+33) 1.71.25.24.23.

www.operadeparis.fr